博多座公演の観劇報告です。2年前にも上演されましたが、出演者から新型コロナウイルス感染症が発生し、私がチケットを取っていた日の公演は中止になってしまいました。そのため、今回の公演がリベンジです。

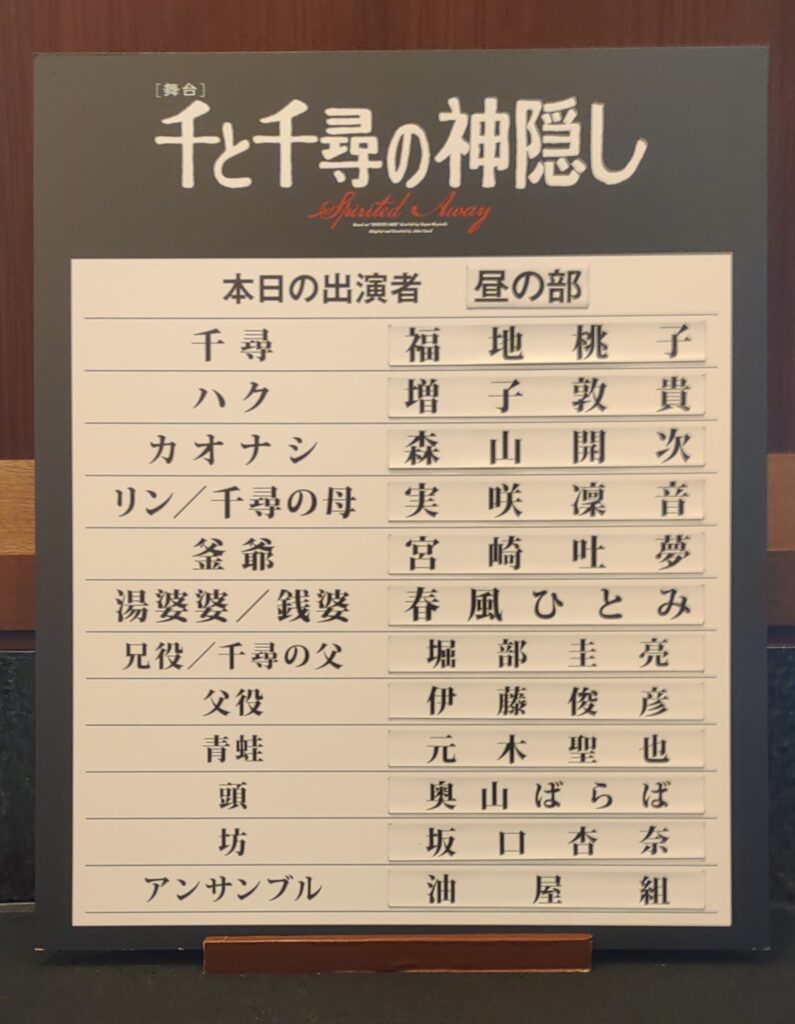

主演¥はトリプルキャストで、それぞれにポスター写真があり、ロビーに飾られていました。私が観る公演は、福地桃子ちゃんです。

調べてみると、イギリスと日本で同時公演中のようですね。初演の時の主だった役者はイギリス公演に出演し、日本では今回新たに選ばれたキャストが中心に上演しているようです。

アニメを舞台化すること

この公演を見るにあたって「とってもいいよ~」という前評判は聴いていました。しかし、具体的に何がいいのかは、知りませんでした。

「アニメを題材にし公舞台は、その世界観を再現することは難しい」というのが私の観劇経験からの正直な感想です。今まで、アニメの舞台化で「これは凄い」と思えたのは「ライオンキング」位です。

しかし、この感想は杞憂に終わました。

パペットを操る人そのものが役

舞台という生の人間が演じるうえで、キャラクターはどのように表現するのだろうと思っていました。「カオナシ」や「坊」等の被り物で表現したり、「湯婆婆」のようなメイクで表現したりするキャラクターは、或る程度想像ができます。でも、「青蛙」のような人間ではない重要なキャラクターはどうするんだろうと思っていました。

この舞台では、歌舞伎の黒子のように、存在しないことを了解の上舞台を観るというものではなく、「ライオンキング」ように体に小道具を取り付けてキャラクターになるのでもなく、カエルのパペットを操る作務衣を着た人そのものが「青蛙」として舞台に存在することがとても新鮮でした。

小道具の巧妙さ

「ハク」は白竜の化身ですが、その白竜が飛ぶ様や、白竜から「ハク」にどのように入れ替わるのか、とても興味がありました。

龍が飛ぶ様は遠近法を駆使して、白竜から「ハク」に変化するときは、小道具の変化によって見事に表現していました。私、ここを上手く表現してくれないと、一気に興ざめするんですよね。

最近の舞台芸術は、幕前や暗転でつなぐのではなく、舞台装置や小道具をスピーディに変化させるのが主流ですよね。昭和の時代から舞台を観てきた古い人間としては、感心することしきりです。

舞台の持つ魅力

今回の舞台は、キャストに着目するのではなく、舞台という総合芸術としての鑑賞になりました。日ごろにない観劇の仕方だったと思います。そんな観方ができる舞台でした。

コメント